Очистные сооружения сточных вод.

Для начала напомним, что процесс очистки растворов и взвесей (поднятая вода является и тем и другим, впрочем как и фекалии или сточные воды) заключается в механической очистке от взвесей и в переводе растворенных веществ в нерастворяемый осадок с его последующим удалением.

Если вы хотите прожить долгую жизнь среди работников очистных сооружений не рекомендую называть стоки тем, чем они на самом деле являются. На каждом этапе очистки они приобретают собственное название. Это общепринятая терминология.

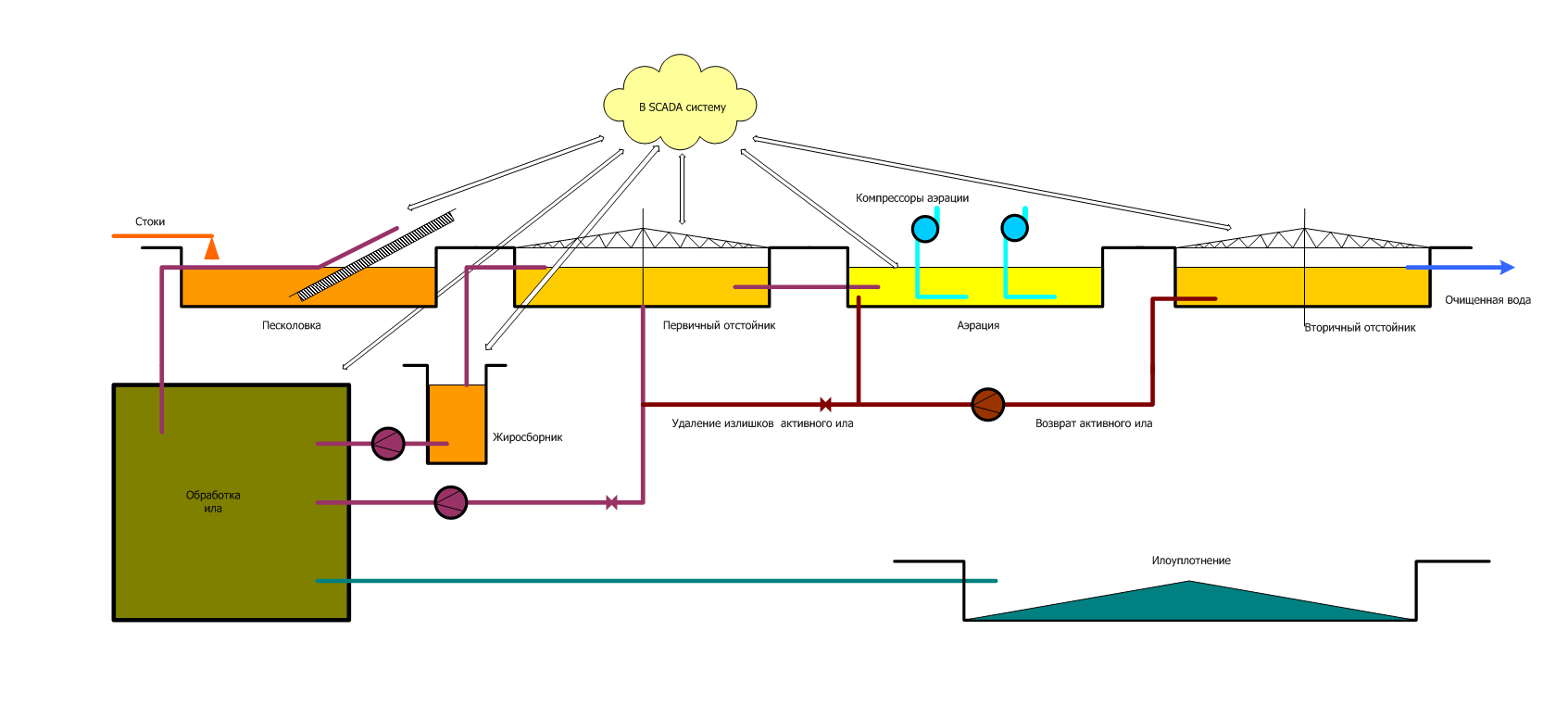

Рассмотрим упрощенную схему очистных сооружений – первый этап - очистка стоков от механических примесей происходит на песколовках. По мере накопления примесей растет уровень в приямке перед решетками песколовок, при установленном уровне включаются грабли и происходит механическое удаление примесей с решеток песколовки. Очень большой дуршлаг. После песколовок осветленные стоки попадают в первичный отстойник. В первичном отстойнике происходит сегрегация на легкие и тяжелые фракции. Легкие – это жиры, они сгребаются фермой с поверхности отстойника и поступают в жиросборник, откуда откачиваются на обработку. Тяжелые откачиваются из нижней части отстойника туда же.

Схема №7. Упрощенные очистные сооружения.

Стоки после первичного отстойника поступают на аэрацию, где специально обученные микробы поедают растворенную и взвешенную органику, переводя ее в нерастворимое осаждаемое... Это называется активный ил. Для активизации процесса аэротенки барботируются воздухом и перемешиваются мешалками. Процесс аэрации самый энергоемкий на очистных сооружениях, поэтому принято устанавливать датчик кислорода в аэротенк, а на компрессор ставить частотнорегулируемый привод (ЧРП) для поддержания заданного уровня кислорода.

Активный ил смешанный с водой попадает на вторичный отстойник. Вода с поверхности вторичного отстойника считается биологически чистой и может быть использована для питья. В отдельных случаях. Осадок- активный ил возвращается в аэротенк, а излишки попадают на обработку: сначала на обезвоживание связывание, затем на иловые площадки-илоуплотнение.

На самом деле процессы внутри каждого блока распадаются на локальные, но с точки зрения автоматизации это не принципиально- может появится хлорирование очищенной воды, добавление полимера в при обработкие осадка, различные варианты его обезвоживания –центрифуга или фильтр-прессы.

Конструктивно очистные сооружения могут выглядеть по разному и по разному организован процесс – ступенчатый или непрерывный, первичный отстойник совмещен с аэрацией и т.д. Главное уметь увидеть и выделить в конструкции очистных сооружений эти узлы и процессы.

Артезианские насосные станции.

Рассмотрев собщую структуру водооборота, подробнее рассмотрим отдельные элементы и их значимость. Основной источник питьевой воды это артезианские насосные станции.

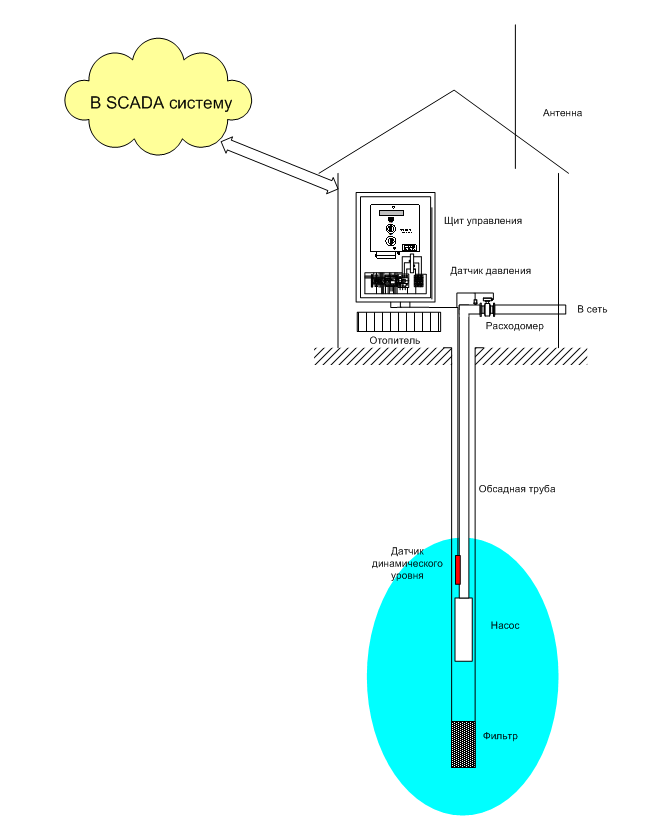

Конструкция скважины достаточно ясна из схемы. Механических аспектов устройства касаться не будем, отметим необходимость отопления и то, что домик может быть достаточно далеко от скважины. Электрикам следует знать, что их настольная книга ПУЭ рекомендует обсадную трубу в качестве заземлителя.

- Датчик динамического уровня, определяющий высоту воды над насосом и ее изменение при работе насоса. Этот показатель очень важен, по нему выполняется первая ступень электрических защит насоса по сухому ходу, а также определяется состояние и дебет скважины.

- Датчик давления на выходе скважины для определения харектеристик сети в данной точки и работы насоса.

- Измеритель потока (расходомер), первая точка коммерческого учета поднятой воды и контроль работоспособности насоса. В сочетании со значениями давления можно построить насосную кривую и долго на нее смотреть.

Схема №8. Устройство артезианской скважины.

- Датчик охранной сигнализации.

- Датчик температуры в домике, по нему будем включать отопитель.

Внешний сигнал на включение и выключение насоса. Этот сигнал может быть получен от ключа управления на щите насоса (ручной режим), от SCADA системы (дистанционный режим) и от датчика давления или уровня в резервуаре, куда качает насос (автоматический режим).

Электропитание артскважины достаточно тривиально и при их большом количестве, как правило они подключены к нескольким подстанциям, чем достигается их гарантированное питание. В нормальной жизни все сразу все равно не работают.

Так должна быть информационно оформлена артезианская скважина, о патологических случаях в виде большого рубильника на дереве в лесу, вспоминать не будем.

Филосовское отступление о вредоносном частотно-регулируемом приводе.

Водопроводная сеть хоть и железная, но как показывает опыт , не очень. Давление в сети превышать нельзя. Если оно низкое, будут звонить старушки, если высокое, то будут лопаться трубы и опять звонить старушки. Давление надо регулировать. Регулировать это означает изменять характеристики сети в соответствии с выбранным параметром. В теории проектировщики не дураки и характеристики сети и насосных агрегатов близки к оптимальным. То есть регулируя (меняя параметры сети) лучше сделать нельзя – куда уж лучше. Можно сделать только хуже. Хуже можно сделать многое – прикрутить задвижку, расточить рабочее колесо насоса, поставить шайбу в поток. Все это приведет к снижению производительности и транспортной способности сети в соответствии с заданными сиюминутными требованиями. При этом электрическое потребление будет оставаться практически неизменным и несоответствующим реальному процессу.

Возникает мысль подводить электричества столько, скольку нужно в данный момент. Но в теории проектировщики не дураки и характеристики сети близки к оптимальным. Надо испортить электрическую сеть! Хуже можно сделать многое – прикрутить задвижку, расточить рабочее колесо насоса, поставить шайбу в поток-следуя водопроводно-электрическому дуализму – снизить напряжение, установить регулировочный реостат (кто не верит, пусть залезет в трамвай). При этом электрическое потребление будет оставаться практически неизменным и несоответствующим реальному процессу.

Можно изменить частоту питающей сети и насосные агрегаты тоже будут изменять производительность. Потреблять будут согласно своей производительности на установленной частоте. Способ не дешовый, не простой, но самый эффективный. О его достоинствах и принципах реализации написано много. Слово недостатки плохое, назавем это спецификой. Специфика использования частотно-регулируемого привода (ЧРП) – это возврат в реальный мир, где существует реальная электрическая машина, с потерями, необходимостью охлаждения, конечной электрической прочностью и генератор переменного тока далеко не идеальной формы, с переходными процессами и выбросами напряжения. Если бы в природе не существовало бы ограничений, то и не было бы похмелья (абстинентного синдрома – для любителей наукообразия). Диапазон изменения производительности насосных агрегатов с использованием ЧРП традиционно от 0,6 до 1,0 от номинальной производительности. Поэтому бездумная установка ЧРП, особенно на давно построенных объектах, к удивлению пионеров автоматизации ожидаемых эффектов не дает.

Пионеры со времен Мальчиша-Кибальчиша отличались стоийкими убеждениями. Убеждения в сочетании с пробелами в образовании становятся заблуждениями. Устоявшаяся система заблуждений трудно искоренима, повсеместно заменяет инженерное образование и называется мировоззрением. Глобальное заблуждение применительно о ЧРП – если не делать полезной работы, то энергия не расходуется. То есть, если насос крутится на минимальных оборотах и воду вследствии этого не качает, то электроэнергия не расходуется. Неожиданное следствие – на насосе прикрытом задвижкой установка ЧРП не дает экономии так как потребная работа ею (задвижкой) и ограничивается. При этом совершенно не оспаривается факт, что можно вспотеть и ничего не сделать. В этом случае насос надо выключать для получения реальной экономии электроэнергии, но увы- не каждому дано выключить однажды включенное.

Потратил десять лет жизни пытаясь понять, почему в теплосетях так хотят мерять температуру с точностью до 0,01%. Объснить, что мерять температуру с точнотью до 0,01% в дипазоне 100 градусов С можно только с бюджетом Микрософта практически невозможно. Все просто – хотели сделать теплосчетчик, но у расходомера погрешность большая, а мысль глубокая – с погрешностями производятся те же действия, что и с основными величинами, то есть если величины умножаются то и погрешности перемножаются. 5% расходомера на 0,01% термометра – точность обалдеть. А если бы величины надо было делить....

Господа! Погрешности складываются всегда или берется только самая большая из них. Больше об этом только за отдельные деньги. Не могу!

Основные тенденции создания АСУ ТП в настоящее время. Широкая доступность разнообразных средств связи и последовательное снижение стоимости трафика передачи данных привели к новым требованиям при построении систем управления. В первую очередь появилось требование дистанционного изменения параметров локальных алгоритмов в соответствии с временем суток, ....

С увеличением информационной емкости и дисперсией вычислительной системы появляется требование постоянной адаптации локальных алгоритмов управления в соответствии с целевыми функциями всей управляющей системы. В локальных контурах регулирования ЧРП как правило был основным регулирующим механизмом, а устройство снятия параметров находилось всегда в разумной близости. Применительно к ЧРП основные тенденции развития АСУ можно определить как удаление на значительное расстояние устройство снятия параметра регулирования на значительное расстояние с использованием многообразия средств связи или выработки управляющего воздействия вообще на основе анализа группы параметров, получаемых из разных мест системы.

Процесс внедрения энергосберегающих технологий начался достаточно давно и внедрение только ЧРП более не дает желаемого эффекта, так как диапазон регулирования не всегда удовлетворяет требованиям технологии.

ЧРП перестал быть самостоятельным продуктом, но еще немного может кормить производителя.

На рынок выходит комплексный продукт – система управления, ЧРП и набор агрегатов, подключенных к ЧРП.